明洪武十七年(1384年)《科举成式》明确规定:八月举行乡试,每逢子、午、卯、酉年进行,初九日为第一场,十二日第二场、十五日第三场。此后至清末,一直沿用这一“成式”。

武昌贡院由布政使司管理,平时基本空置,若无增建,则循例三年一修,主要是将损坏的房舍、栅栏、号板等提前修补齐整,另将贡院周围遍布棘刺。检修之后大员搜查,将贡院内可能埋藏或遗弃的字纸稿等尽行清查处理。贡院前街及新街也会被打扫干净。巡抚大人多次亲临贡院督促检查。

乡试年的七月末,开始预备考试进场。

全体考务官、役员及相关供应物资相继就位

七月二十八日

外场巡察官赴贡院大门外驻宿。负责对考前、考中运进贡院的各种器具、物资以及运送人员、考务人员进行仔细搜检放入。

八月初六

全体考务官员入闱。明万历四十三年(1615)起,考务官员在八月初六(考前三天)入闱成为定制。考务官们当日在巡抚署(今胭脂坪黎元洪旧居处)集中用餐,之后主考、监临等朝服朝冠乘坐八抬显轿、其他考官亦坐轿一路到贡院。沿路观者人山人海、热闹非凡。在贡院候场区,巡检军役对入闱各官所带铺陈、跟役详加检验,若发现夹带,一律究治。各官所带仆从数不得超出朝廷规定,主考同考不得带入文员帮忙阅卷(明初规定各官可带一名文盲仆从)。道光年间江南乡试主考文庆携带举人熊少牧入闱参与阅卷,当事人连同监临等稽查官员都被查处治罪。

监临在至公堂公布考选决出的内外帘官具体分工。内帘官入闱后,监临官亲自封门上锁,此后内、外帘之间即使在送试卷或供给物料时也须有监试官“眼同开门,点检送入”,恰如杨士奇所题“帘分内外,一毫关节不通风。”

誉录书手入闱。对其搜验的重点是看是否夹带黑墨,是否有假充顶冒、雇替搪塞。

相关杂役入闱。刻字、刊印、厨役、饭夫、清洁工等,均经按册查验、搜检入场。

八月初七

号军进场,对读生入闱。号军由管官及营弁分起押送,经点验入场。对读生也经点验搜检入闱。

号军及对读生入场毕,外帘五所官带领部分书吏齐集至公堂,在监临的亲自监督下,完成考生座号排印。

考生进场

八月初八

考生进场。明初考生人数少,考生进场为考试日当天黎明,后来才提前至考前一天。

▲图一:江南贡院三路点名成式(点击可查看大图)

► 点名

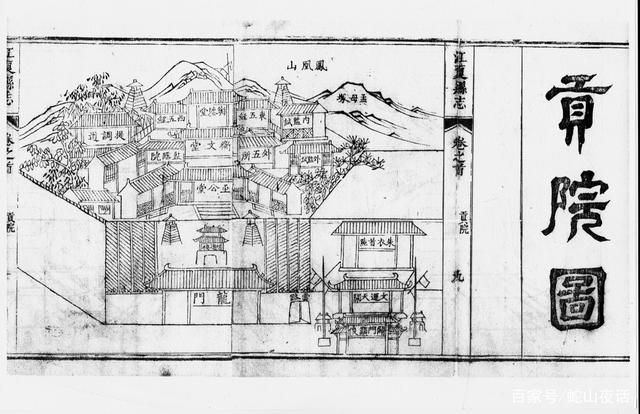

据《王文韶日记》,清末湖北乡试士子入场,分东西两路点名,一般东路点武昌、安陆、德安、荆门、襄阳、宜昌六府(州),西路点汉阳、黄州、荆州、郧阳、施南五府(州)。凌晨三点开点。参考江南贡院、杭州贡院分路点名情况,并参考乾隆五十八年(1793年)刻《江夏县志》贡院图中(如下图)入场区旗杆位置及杭州贡院、定州贡院大门前旗杆位置,推断出武昌贡院分路点名大致情境如下:凌晨三点之前,东路武昌府学、江夏、武昌等各县学、西路汉阳府学、汉阳、汉川、黄陂等各县学按照东西两路和对应的时辰、学分、起数次序在贡院前街及新街排起应点长队。“惟楚有材”牌坊与大门间东西两侧各树有一根高高的旗杆,上面打着旗牌、亮着灯笼,方便天未亮时考生辨认旗牌上的字。每半个时辰鸣一声炮、换一面旗,以提醒后面考生注意。点名时未到的在每学点完后补点一次,补点未到的在每府各学点完后再补点一次,补点仍未到的在全部府县点完后再补点一次,三次点名完毕之后才到的不许进场。点名时,各府教官及各学书吏、门斗在现场识认,确定应点考生是否本人、有无冒名顶替。

▲乾隆五十八年(1793)年刻《江夏县志》贡院图

► 受检

点名认人通过,即进入搜检程序。搜检捕役分别在头门、龙门外两行并立,以两人搜一人。如龙门搜检发现了头门搜检未发现的夹带,则负责头门搜检的两人将被问罪。若进场后又发现了夹带等情况的,负责该考生两次搜检的捕役都会被治罪。

按规定,考生衣服、器具均定有成式,违者在外截留。如考生所穿大小衫袍褂、鞋、袜都只能用单层;考具中,卷袋不许装里,砚台不许过厚,笔管镂空,蜡台用锡……考篮都要编成玲珑格眼,底面如一。考生在搜检官严厉的监视下开襟解袜,甚至还要解散头发,连带的糕饼都要被切成小块查看。“道、咸前,大小科场搜检至严,有至脱衣解履者……”如发现有夹带片纸只字,则在考场前枷号一个月,问罪发落。曾多次参加乡试的蒲松龄在《聊斋志异.王子安》中写乡试进场的情景“初入时,白足提篮似丐,唱名时,官呵吏骂似囚。”

► 领卷

通过两轮搜检后,考生到龙门前领答题卷。散卷处也分东西两路设案台,分别为东西两路考生唱名领卷。考生领卷后不得在龙门逗留,应尽快入场。

点名进场,一般头场费时最长,第二、三场就要顺利得多。据王文韶记载,同治六年(1867年)乡试,三场考试都是凌晨三点开始点名,头场点到晚上七点才结束。第二场点名时,即使武昌府学、江夏、武昌、蒲圻、咸宁、嘉鱼各县学仗着有补点,未按时应点而在天亮时分才到,全部点名工作也在当天下午四点就结束,第三场则下午两点结束。这已属非常顺利。同年湖南乡试,考生数与湖北相当,头场点名点到次日四更(凌晨1-3点)才封门。若是碰到下雨天,入场就会有些混乱。湖北宜都杨守敬同治元年(1862年)在武昌贡院参加乡试,入场时因小雨人多拥挤,不能按次应点,至第二天天亮才应点入号,“时困倦已极,加以腹泻,未及收拾考具,题纸已下。”

► 归号

考生入场后,按卷面印戳号尽快找到自己的号位,整顿歇息,以备次日考试。其情状蒲松龄也有描写:“其归号也,孔孔伸头,房房露脚……”

按规定,考生在考试日前一天进场,后一天出场,一场考试就得在号舍中待上三天两夜,三场共有九天六夜,其间吃喝、考、睡都在号舍中进行,号舍小环境很重要。考生最怕四种号舍:一是靠近厕所的“底号”,八月仍然暑气蒸腾,有考生曾被臭气熏出病来,也有人因此交白卷放弃考试;二是因偷工减料造就的“小号”,空间逼仄,严重影响休息和考试;三是因号舍不够而临时搭建的“蓬号”“席号”,这种号舍遮风挡雨隔热性差,还易引发火灾;四是临近做饭炉灶的“火号”,热得受不了。“正当炊灶,烟埃迷目,立号檐下,与火夫背相磨也。”

同一天,内帘办公区主考官出题,刻字匠、印刷匠相继开工,题纸有条不紊准备中……

❖

进场完毕,次日正式开考。考试情境又如何?且看下期揭秘。

*此文仅代表作者观点

欢迎读者交流探讨

????本文作者邮箱:377944252@qq.com

请输入验证码